越大的场合越不怯场

走近杨君,视野里出现的是一个高挑、温文尔雅、亲切而有书卷气质的女孩儿。她说这就是她的本色,尤其在家和好朋友在一起的时候,心里很放松也很单纯。"我其实从小性格挺文静的,与人交往常常是别人不起头儿,我很难主动说话。我现在在办公室说话也少。没有考虑好的事,我很少随便说,遇到知心朋友能聊得时间比较长。读书的时候我母亲说,你的性格一定要改变。就这样我讲了好几年的课,后来倒成了一个平常没练出来,但在工作状态里专业状态里却发挥很好的人,尤其是人越多的时候发挥越精彩,"其实有很多素质高的人就看你在临场的时候是否从容不迫,杨君是场合越大越从容,这真是挺难得的主持人素质。

没有想到自己是做主持人的料

杨君笑谈说,她见过不少影视圈里的权威专业人都说,她天生就是干电视、干主持人的料,别人认为很难的采访对她来讲都不在话下,她具有做"公众人物"、"代表"甚至"偶像"的几乎所有的素质和才华。但很长时间以来她自己并没有意识到,从心里也不这么认为。

其实杨君与电视结缘应该说是出于偶然。因为她1985年高考时,北京广播学院仅仅是作为侯补又侯补的第六志愿,可以说是歪打正着。当时从小在中央少年广播合唱团做领唱的妈妈和建设过电视插转台的爸爸,一起劝说她别只盯着北京大学,也报一个广播学院吧。就这样,爸爸说,跟他一样搞科学学工程比较保险,1985年9月她在"科学的春天"里学上了电视工程。这一切似乎与现在所从事的主持人、制作人、媒介传播学者身份也是相去甚远。

有人说,杨君的底蕴和成功来自勤奋和刻苦,同时也来自德业并举的良好家风。的确,从工到文,一个巨大的鸿沟对于一个娇弱的女孩子又是如何跨越呢?

其实杨君认为她改学文也是很正常的,她从小记忆力好,文科很不错,只是那时候学习好的都被分入理科班,加上比较尊重父亲的主张。很小的时候,曾经做过四川川东师范学院校长的爷爷就让她背了厚厚十几本《历代诗词选》和〈古文观止〉,这也是自己写文章比较"古气"的原因。而艺术气质和爱朗诵可能来源于母亲对音乐、绘画的爱好以及毕业于北京戏曲学校(现中国戏曲学院)在戏剧方面的造诣。这对日后杨君的人生之路都有很大的影响。

时间的流淌是均匀的,但它在一个勤奋者的手中,却可以有弹性。工文是两个不同的领域,需要各自不同的知识结构,杨君作为一个娇弱的女学生在几年间却同时挑上了两副重担,她在攻读本科的同时,又在啃读上百门文科基础课。

为了拉伸时间,杨君运用统筹法,将本科和考研所需学习的功课一一列出,排除详细的攻读计划,用分钟的概念来安排和驾驭整个过程。用她自己打比方来说,就是运用杂技中"高空扔瓶"的技巧,将六个瓶子轮番扔上天,而不会在到达终点前让任何一个掉下来摔碎。这一切,说起来容易做起来可没有那么简单。然而杨君不仅做到了而且取得了成功。

让我们来看她是怎么做的吧。放寒假了,同学们回家了,食堂停伙了,也快要过年了,宿舍里也没有了暖气,和她一起相约考研的同学们由于不堪精神的苦战一个个都陆续撤退了,最后就剩下她一个人孤苦零丁地还在坚持。寒冷、饥饿、紧张、无助像一只只怪兽扑了出来。女孩毕竟是女孩,在这种严峻考验面前,我们的杨君也顶不住了,她流着眼泪打电话告诉城里的妈:"顶不住了",这时候妈妈成了督战队长,只是语言是柔和的、温暖的、亲切的。在妈妈的督战下,就这样,时间一分分地过,杨君一本一本书地啃,一道关又一道关地闯,直至毕业当年以文科类总分第一名的成绩,迈进了本校电视系研究生的门坎。而这正为她最终走上学者型的主持人、电视人道路,为日后创造性思维的形成奠定了坚实的基础。

"电视就像我自己的孩子"

从做研究生为学生们开课起,杨君就把电视作为一种偏爱的职业了。那时为了给学生们上课讲出水平,讲出深度,也为自己日后的事业打基础,杨君翻译了《电视节目制作》、《电视技术发展趋势》、《世界广播电视发展趋势》、等好几本反映世界电视最新潮流的专业书。

杨君说她之所以如此地投入电视,是因为她后来非常热爱这个事业。有时候热爱到了不顾一切的程度,所以她父母和同学说,对于工作,她总是充满着激情。所以要论起在她生活中最重要的东西,杨君说,有两样,一个是家庭和亲人,另一个就是电视。比重各占一半。

杨君很喜欢孩子,但是她现在还没有自己的孩子,她说今后她会有的。为什么,因为孩子是女人的权利,而工作、拥有自己的孩子和完整的家庭是每一个女人的三大权利。而电视现在在她的心里的位置就仿佛是自己的孩子。"所以我对于电视就像我对自己的孩子,只有热爱,只有责任和奉献,你说每一个人都会无私地竭尽一切的给予孩子,难道企图有什么回报吗?没有。"杨君告诉记者,我这一生注定是要交给电视事业了,我个人无所求,只是希望通过自己的学识和努力,为中国电视事业的发展尽一点力而已。说到这里,我看见她的眼眶里有一些湿润,看得出来有一股热流在她心中激荡着,很快她露出笑容。

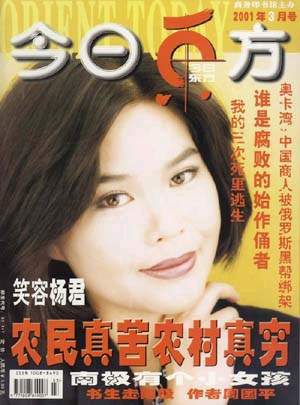

真正复合型电视媒体明星的笑容与从容

杨君毫无疑问是一个电视学者,同时她也是一个复合型的电视人才。这与她多年电视文工结合的独特知识结构,和一直坚持的采编播合一的道路有密切的关系。更为重要的是她多年来始终坚持的媒体研究使她的理论对社会和影视媒体发展具有极大的影响力,这一切使她成为真正的媒体明星和专业人学习的榜样。

杨君是忙碌的,因为她是中国电视界少有的实践理论同时齐头并进的专业人,同时这也意味着她要将自己的时间拉伸出比别人多一倍的长度。除了提高效率外,她的付出是巨大的。杨君的思考还落实到了文字上,犹如鲁迅所说的,把别人喝茶、聊天和打牌的时间节约下来,都堆在了爬格子上,近三年,杨君每年年初都出版一本在影视圈里具有轰动性的思想性很强的电视专著。其中〈现在〉、〈笑容〉影响很大。这竟成了中国电视界的一道独特的风景。

事情还不仅仅限于这一个领域,杨君的电视实践也一日千里。从1993年从北京广播学院研究生毕业分配到中央电视台海外中心,1995年4月调到社教中心至今,7年来,她常常是策划、主持、采访、制片人同时做,她曾经或参与或策划或创办或单纯制作的栏目有很多,比如《世界经济报道》、《万家灯火》、《经济半小时》、《纪实15》、《中国报道》、《中国新闻》、《半边天》、《夕阳红》等等,还有很多节目得政府奖。

做这么多事情,人们可能会觉得挺累,但杨君自己觉得还比较轻松,也习惯了,所以你常常看见她灿烂的笑容。杨君说,笑容是一种调和剂,当你用这种心态去面对一切的时候,一切似乎都不那么太难。她最欣赏桑兰的笑容,你看桑兰在遇到那种挫折的时候,笑容还那么美好和纯洁,看不出一点遗憾。杨君喜欢简单的生活,喜欢静,爱听音乐,两周看一次电影,平常忙得没有时间出去玩和旅游,五点钟下班如果不加班直线准回家,十年来如一日,所以有时候她简直不知道外面还有什么玩的地方,反正也是不去。大家觉得她简直像个刚毕业的大学生,生活极其有规律。"我喜欢雨,因为雨使人安静和理智,因为我这人天生就文静,是那种乖乖女类型的。我不喜欢做女强人,到是愿意做个贤妻良母。"

杨君是善解人意、乐于助人的。她的从容不迫让人羡慕,她的笑容里有一种独特的味道,难怪大家都欣赏。最让人欣赏的是她那积极向上的可贵的人生态度。祝愿她在新的世纪里取得更大的成就,再跨更高的台阶,为中国电视界的女性争气争光。

摘编:中国视网联

|

媒 体 看 杨 君

|

|

笑 容 杨 君:迎 着 晨 风 笑 起 来

|

|

2001-9-27

|

|

把科学理性的思考和生动可感的表述相结合,把学者与电视人融为一体。这就是杨君,中 |

| 国电视界独辟蹊径创新之举第一人 |

|

文/《今日东方》记者 戴光耀

|